老後の一人暮らし。誰もが一度は想像し、その生活に不安を感じたことがあるのではないでしょうか。特に気がかりなのは毎月の生活費です。その中でも大きな割合を占めるのが住居費。賃貸と持ち家では、必要な費用が大きく異なります。

老後の一人暮らしの生活費は、年金だけでまかなえるのか、それとも追加の蓄えが必要なのか。賃貸・持ち家それぞれの実際の費用を、具体的な数字とともに解説します。さらに、持ち家による資産形成の方法も見ていきましょう。

CONTENTS

近年、高齢者の一人暮らしは着実に増加しています。内閣府の高齢社会白書によると、65歳以上の一人暮らしの割合は、昭和55年には男性4.3%、女性11.2%でしたが、令和2年には男性15%、女性22.1%まで上昇。さらに令和32年には男性26.1%、女性19.3%に達すると予測されています。つまり、現在の現役世代が高齢期を迎える頃には、4〜5人に1人が一人暮らしとなる可能性が高い のです。

老後の一人暮らしは、必ずしも独身の方だけの問題ではありません。配偶者との死別や離婚、また子どもの独立や転勤など、さまざまな理由で一人暮らしになるケースがあります。現在、家族と暮らしている方でも、将来的に一人暮らしとなる可能性は十分にあるのです。

このような状況を踏まえると、誰もが老後の一人暮らしを視野に入れた生活設計を考える必要があります。特に、経済面での備えは重要です。また、一人暮らしになった際の生活面での自立や、地域とのつながりづくりなども、前もって考えておくべき課題といえるでしょう。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>家族と暮らす方と異なり、老後の一人暮らしではすべてを自分で判断し、対処していかなければなりません。特に深刻なのは、具合が悪くなった時の対応や、収入が限られる中での生活費の確保、そして孤独感への対処です。こうした不安への備えは、できるだけ早い段階から考えておきたいものです。

年を重ねると、今は簡単にできる家事も少しずつ大変になってきます。毎日の食事ひとつとっても「栄養バランスを考え、買い物に行き、調理する」という一連の作業が必要。特に一人暮らしだと、食事を簡単に済ませがちです。また、日常の掃除や洗濯はもちろん、高いところの電球交換や重い物の移動なども、困ることが増えてきます。

さらに深刻なのが、人とのつながりの希薄化です。定年退職後に仕事を通した人間関係がなくなることで、孤独感に悩む方も少なくありません。災害時や緊急時の対応、防犯面での不安も一人暮らしでは大きな課題となっています。

一人暮らしで最も不安なのが、体調急変時の対応です。「夜中に胸が苦しくなったら、自分で救急車を呼べるだろうか」「もし倒れても、誰も気づかないのでは」。同居家族がいれば気づいてもらえる体調の変化も、一人では見過ごしてしまう可能性があります。

認知機能の低下も大きな不安です。物忘れが増えても、一人暮らしだと比較対象がないため、自覚しにくいものです。また、服薬管理も一人では難しくなってきます。「薬を飲み忘れていないか」「同じ薬を重複して飲んでいないか」といった心配も出てきます。

一人暮らしの場合、収入は自分の年金のみが頼りです。「家賃や光熱費を一人で負担しなければならない」「食材を少量で購入するため、割高になりがち」など、世帯分割による経済的なデメリットは少なくありません。

家具の買い替えや修繕費用など、まとまった出費に悩まされることも。医療や介護が必要になった時の費用も、すべて自分の資産から捻出する必要があります。「老人ホームに入るための費用は足りるだろうか」「最期まで一人で暮らしていけるだろうか」。将来の住まいの選択肢も含めて、経済的な準備が必要になってきます。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

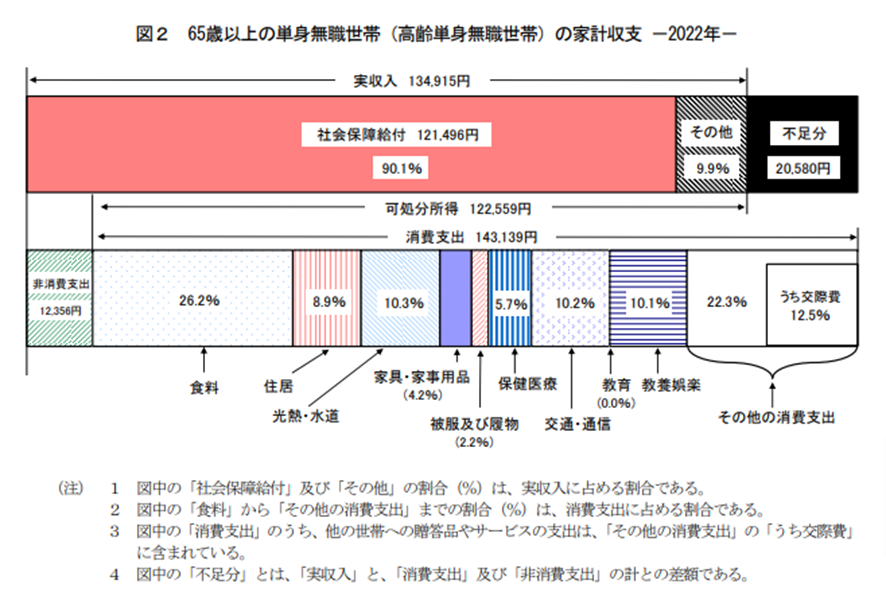

詳しくはこちら>>先ほどの資金面での不安は、実際の収支データからも裏付けられます。65歳以上の一人暮らしで、年金を主な収入として生活している方の家計を見ると、毎月約2万円の赤字が続いているのです。「年金だけで老後は大丈夫?」という不安は、決して杞憂ではありません。具体的な金額で見ていきましょう。

総務省の家計調査報告によると、65歳以上の単身無職世帯の実収入は1ヶ月あたり平均13万4,915円。そこから税金や保険料を引いた可処分所得は、12万2,559円まで減ります。

では、この収入 はどこから来ているのでしょうか。多くの方は国民年金や厚生年金を受け取っています。これに加えて、企業年金や個人年金がある方も。パートタイムで働いたり、預貯金の利子や株式の配当金を得たりしている方もいます。ただし、65歳以上で仕事をしている人は3割程度。つまり、7割の方は年金が主な収入となっているのです。

一方、毎月の支出は平均で14万3,139円。可処分所得(12万2,559円)より2万円以上多く使っている計算です。これが30年間(65歳から85歳まで)続くと考えると、約740万円の貯金が必要になります。さらに物価上昇も考えると、余裕をもった資金準備が大切といえるでしょう。

出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]」(2023年公表)

65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯)

令和5年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>では、何にお金がかかっているのでしょうか。老後の一人暮らしにおける生活費のうち、最も大きな割合を占めるのが食料費で、月額約3.7万円(26.2%)です。一人分の食材購入は割高になりがちですが、健康維持のためにも質を保ちたいところです。

次に大きいのが「その他の消費支出」で、約3.2万円(22.3%)。この中には交際費が約1.8万円含まれており、親族や友人との交流に必要な支出です。

光熱・水道費は約1.5万円(10.3%)、交通・通信費は約1.5万円(10.2%)、住居費は約1.3万円(8.9%)と続きます。一人世帯の場合、特に光熱費は基本料金の負担が重くなりがちです。

医療費は約8,000円(5.7%)で、今後の自己負担割合の見直しによっては更なる負担増加も考えられます。教養娯楽費は約1.4万円(10.1%)で、生活の質を保つ重要な支出です。

これらの支出に対し、実収入から非消費支出(税金・社会保険料)を引いた可処分所得は約12.3万円。支出とのバランスを考えると、やりくりの工夫が必要な状況が見えてきます。

| 項目 | 月平均額(円) | 割合(%) |

|---|---|---|

| 実収入 | 134,915 | 100 |

| 非消費支出 | 12,356 | – |

| 直接税 | 6,660 | – |

| 社会保険料 | 5,625 | – |

| 可処分所得 | 122,559 | – |

| 消費支出 | 143,139 | 100 |

| 食料 | 37,485 | 26.2 |

| 住居 | 12,746 | 8.9 |

| 光熱・水道 | 14,704 | 10.3 |

| 家具・家事用品 | 5,956 | 4.2 |

| 被服及び履物 | 3,150 | 2.2 |

| 保険医療 | 8,128 | 5.7 |

| 交通・通信 | 14,625 | 10.2 |

| 教育 | 0 | 0.0 |

| 教養娯楽 | 14,473 | 10.1 |

| その他の消費支出 | 31,872 | 22.3 |

| 諸雑費 | 13,595 | 9.5 |

| 交際費 | 17,893 | 12.5 |

| 仕送り金 | 341 | 0.2 |

出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]」(2023年公表)

65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯)

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>先ほどの生活費データで見た住居費(月額1万2,746円)は、実は持ち家の方を含めた平均値。高齢者の約8割以上は持ち家で暮らしており、賃貸の場合はこれに家賃が上乗せされるため、住居費の負担は大きく変わってきます。

出典:内閣府「令和5年度高齢社会対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)」

では、賃貸住宅に住む高齢者は、実際にどのくらいの家賃を支払っているのでしょうか。

一番多くの方が利用している民営の借家(アパート・マンション)では、月額約5.1万円。都市再生機構(UR)・公社の借家は約6万円と高めですが、これは広めの物件が多いためと考えられます。一方、収入条件はありますが、公営住宅なら約1.9万円と比較的手頃な家賃で借りられます。

このように、賃貸住宅を選ぶ場合は、先ほどの生活費に家賃分が上乗せになることを考慮に入れなければなりません。老後の住まい選びは、長期的な生活設計に大きく影響するといえるでしょう。

65歳以上の単身世帯の1ヶ月あたり家賃

| 住宅の種類 | 住宅の1ヶ月あたり家賃 |

| 公営の借家 | 1万8,689円 |

| 都市再生機構(UR)・公社の借家 | 5万9,814円 |

| 民営借家 | 5万0,847円 |

| 給与住宅 | 2万9,170円 |

※家賃0円を含む平均額

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>老後に必要な資金は、一つの方法だけでなく、複数の方法を組み合わせて準備することが大切です。年金や退職金の確認、現役時代からの貯蓄、個人年金の活用、資産運用など、さまざまな選択肢があります。また、持ち家を上手に活用するのも有効です。具体的な方法を見ていきましょう。

まずは、将来受け取れる年金額を正確に把握することから始めましょう。日本年金機構から毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で、これまでの保険納付額や将来の年金見込み額を確認できます。また「ねんきんネット」に登録すると、オンラインで最新の年金情報を確認することも可能です。

退職金についても、会社の規定をチェックし、勤続年数に応じた見込み額を把握しておきましょう。これらの基本となる収入を踏まえて、追加で必要な資金を計画することが重要です。

先ほど見た収支状況からも分かる通り、公的年金だけでは毎月の生活費が不足しがち。現役時代からの計画的な貯蓄が重要になってくるため、まずは固定費の見直しから始めましょう。通信費や保険料の見直し、節電・節水による光熱費の削減など、できることから取り組みます。

また、クレジットカードの利用明細やスマートフォンの家計簿アプリを活用して、無駄な支出をチェック。「毎月○万円」という具体的な貯蓄目標を立て、給与が入ったら最初に貯蓄する習慣をつけることが効果的です。

個人年金とは、将来の年金受取りを目的とした私的な保険商品です。公的年金(国民年金・厚生年金)を補完する役割があり、自分で加入を決めて積み立てます。

個人年金の受け取り方には、さまざまな選択肢があります。

●終身年金:一生涯にわたって受け取れる

● 確定年金:5年・10年・15年など決めた期間だけ受け取る

● 一時金:まとまった金額で一括して受け取る

また、保険料は所得控除の対象となり、税制優遇も受けられます。

投資とは、将来のリターン(収益)を期待してお金を運用する方法です。預貯金は安全ですが利息が低い一方、投資は適切に行えば、より大きな収益が期待できます。

初心者でも始めやすい方法として、投資信託があります。これは、多くの人から集めた資金をプロが運用する商品です。少額から始められ、複数の商品に分散投資できるため、リスクを抑えることができます。

iDeCoやNISAといった制度を利用すれば、税制優遇を受けながら投資ができます。

● iDeCo(個人型確定拠出年金):老後のための積立制度で、掛け金の全額が所得控除の対象となる

● NISA:年間の投資枠の範囲内で、運用益が非課税となる

ただし、投資は元本保証がないため、リスクとリターンのバランスを考えた商品選びが重要です。長期的な視点で始めるほど、複利効果も期待できます。

持ち家があれば、老後の家賃の心配がないだけでなく、住宅資産を活用してさらなる経済的な余裕を生み出すこともできます。

例えば「リースバック」は、持ち家を不動産会社に売却した後、賃貸契約を結んで同じ家に住み続けられるサービスです。入院費用や老人ホームの入居資金など、老後にまとまった資金が必要になったとき、住み慣れた環境で暮らしながら資金を確保できます。

また、持ち家なら計画的なリフォームで資産価値を保ちながら、快適な暮らしを続けることが可能です。バリアフリー化や断熱性能の向上など、年齢とともに変わるニーズに合わせた改修を行うことで、長く安心して住める環境を整えられます。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>住宅購入では、新築にこだわらず、中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションする選択肢も魅力的です。特に老後まで見据えると、中古住宅のリフォームにはさまざまなメリットがあります。

新築の場合、建物本体の費用に加え、土地代や仲介手数料など、総額で数千万円の費用がかかります。賃貸なら初期費用は少なくて済みますが、家賃の支払いが一生続きます。一方、中古住宅+リフォームなら、同じ立地でもトータルコストを抑えられることがほとんどです。

必要な箇所から段階的に改修できるため、費用を分散できるのもリフォームのメリット。例えば、最初は水回りの改修を行い、数年後にバリアフリー工事を実施するなど、計画的に進められるのが特徴です。また、住宅改修の補助金や減税制度を利用することで、さらに費用を抑えることもできます。

賃貸住宅では、契約更新や家賃値上げの心配があり、オーナーの都合で引っ越しを余儀なくされることも。一方、持ち家なら、自分のペースで住み続けることができます。

特に高齢期は、退職や体力低下で社会との接点が徐々に減っていくため、長年築いてきた近所づきあいが心強い支えとなるでしょう。日々の挨拶や立ち話、お茶飲み仲間との交流など、何気ない日常が豊かな暮らしをつくるはずです。賃貸だと引っ越しで失いかねないこうした人間関係も、持ち家なら継続しやすくなります。

ライフステージの変化に応じて、住まいに求める機能も変わっていきます。子育て期には収納や間取りの工夫、シニア期には段差の解消や手すりの設置など、その時々で必要な改修ができるのがリフォームの強みです。

中古住宅なら、立地や住宅の基本性能を見極めたうえで、自分らしい暮らしを叶える改修を計画的に進められます。将来の介護の可能性も考慮しながら、長く安心して住める我が家をつくることができるのです。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>リノベーションの魅力は、その時々のライフステージに合わせて住まいを自由にカスタマイズできること。一人暮らしからの将来設計、子育て世代の住まい選び、シニアの快適な暮らしまで、さまざまな世代の方がリノベーションで理想の住まいを実現しています。年齢や家族構成に応じた5つの事例から、あなたの暮らしのヒントを見つけてください。

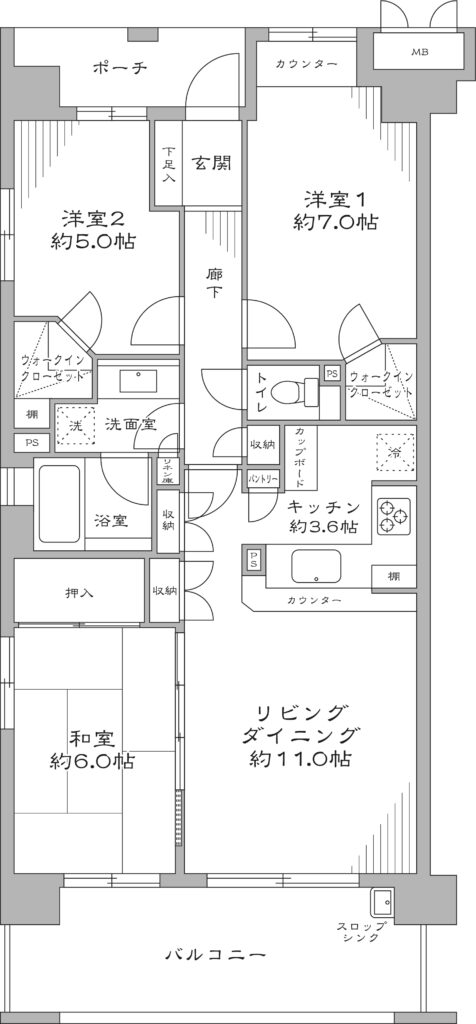

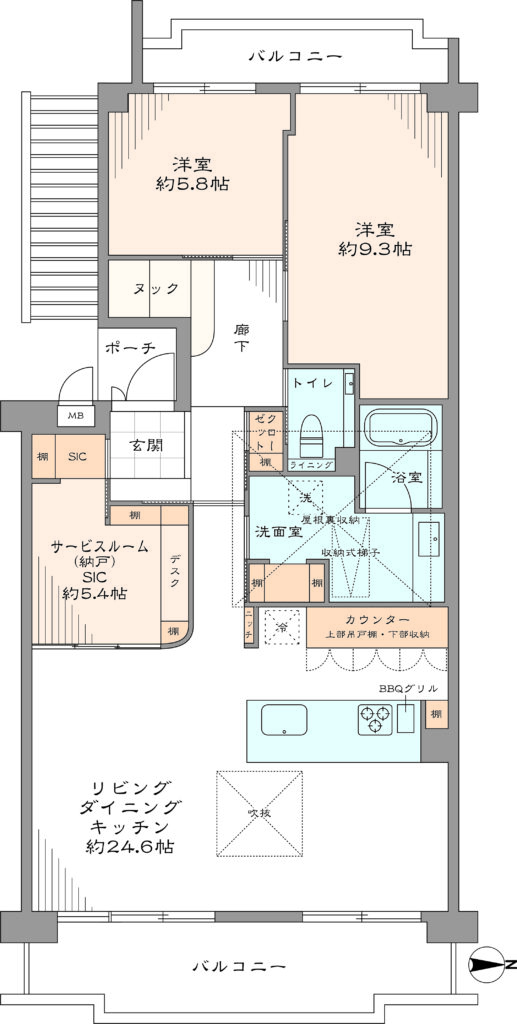

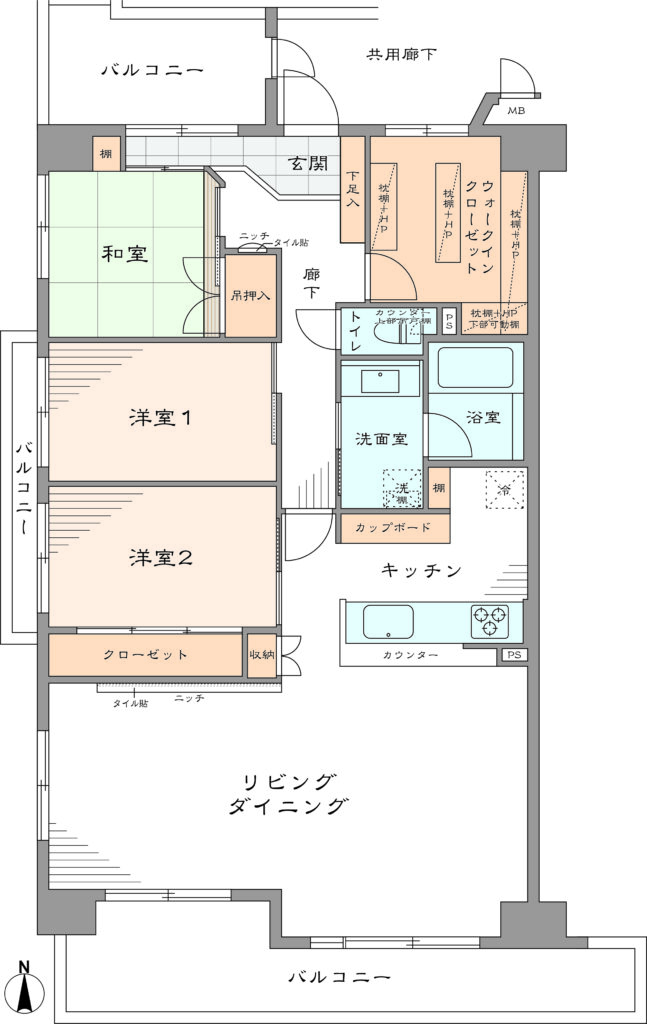

現在は一人暮らしながら、将来の家族構成の変化も視野に入れた住まいづくりを実現した事例です。築20年ほどの72.5㎡の中古マンションを購入し、大規模なリノベーションを実施。若いうちから資産形成を意識した住宅購入を選択されました。

一人暮らしでは広めの3LDKですが、将来的な家族形成を見据え、さまざまな暮らし方に対応できる間取りを実現。洋室は、現在は仕事部屋や来客用の寝室として使いながら、将来的には子ども部屋としても転用可能な設計です。

リノベーションでこだわったのは、家事のしやすさ。段差を極力なくし、収納を一か所に集約しました。キッチンは自炊がしやすい動線と収納量を確保しつつ、お手入れが簡単なIHを採用するなど、長く快適に暮らせる工夫が随所に施されています。

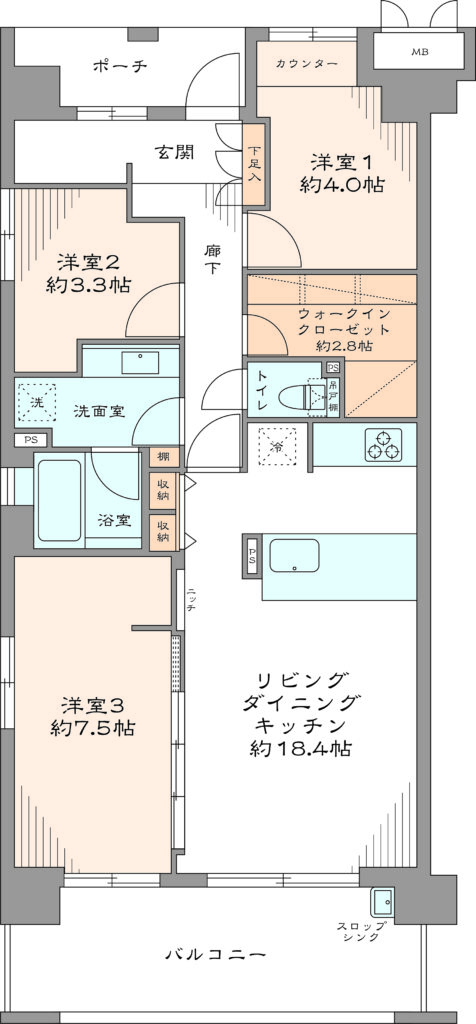

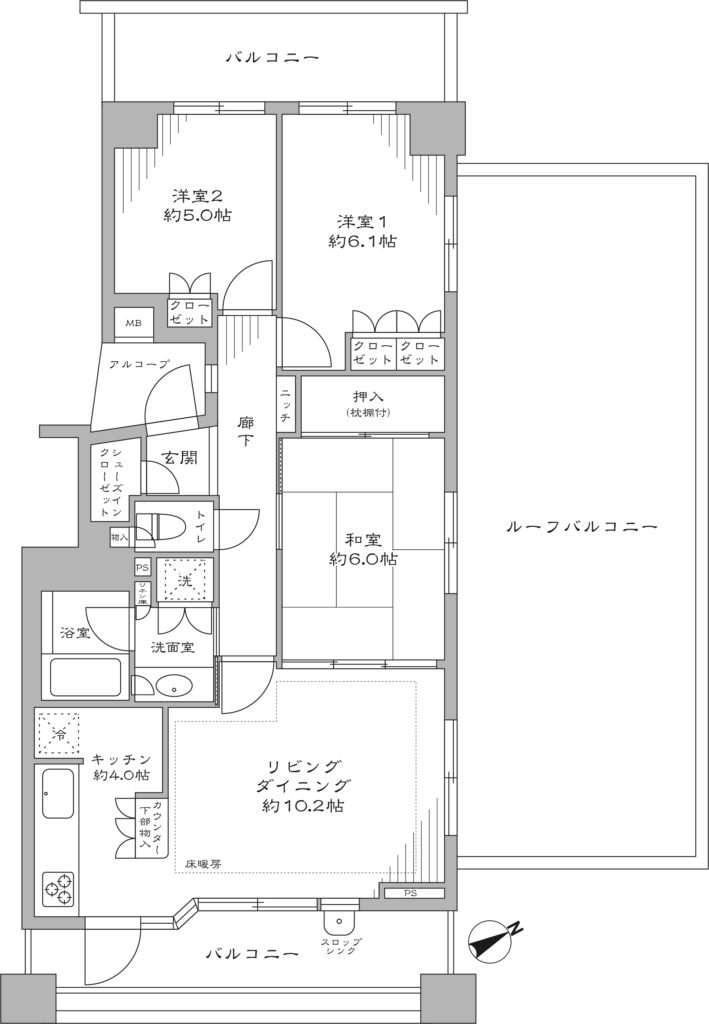

転勤の可能性を考慮しながら、家族の暮らしを豊かにする住まいづくりを実現した事例です。将来の売却や賃貸も視野に入れつつ、約100㎡の中古マンションを選択し、家族のニーズに合わせた大規模リノベーションを実施しました。

特徴的なのは、家族の時間を育むための空間設計です。リビングに吹き抜けのある開放的な間取りで、ペニンシュラ型キッチンからは家族の様子が見渡せ、会話を楽しみながら料理ができます。

また、ライフスタイルの変化も考慮した柔軟な空間づくりを実現。在宅ワークのためのサービスルームは、子どもの学習スペースとしても活用可能。玄関のヌックスペースは、子どもの遊び場や来客時の寝室など、用途に応じて使い方を変えられます。

将来的にはキッチンスタジオとしての活用も構想するなど、住まいの可能性を広げる工夫が随所に施されています。

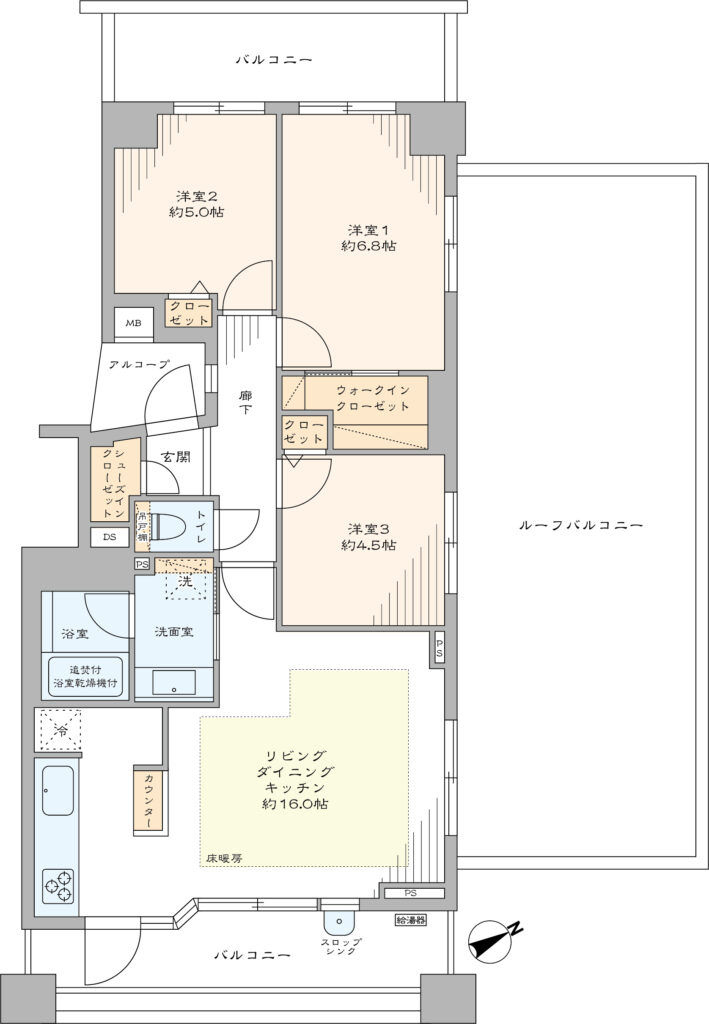

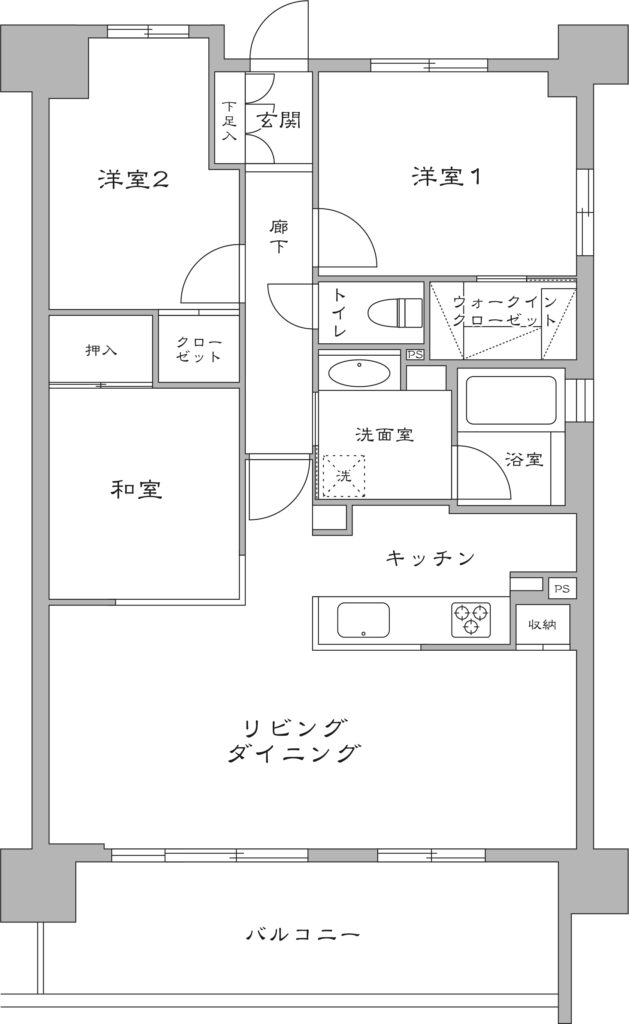

お子様の小学校入学前というタイミングで、中古マンション購入とリノベーションを決断された事例です。転勤の可能性がある家族ならではの視点で、将来の売却や住み替えも考慮しながらエリアや物件を選択されました。

3LDKの各部屋を家族のライフステージに合わせて柔軟に活用。ウォークインクローゼットのある洋室を寝室に、もう1室を衣装部屋として使い、リビング横の洋室は子どもの学用品の置き場と在宅ワークスペースを兼ねています。将来的には子ども部屋として使える設計です。

物件選びでは、マンションの管理状態や外観、共用部の清潔感など、資産価値の維持に関わる要素を重視。リセールバリューの高い立地を選ぶことで、ライフステージの変化に応じた住み替えの可能性も確保しています。

転勤族の住まい選びで重要な「一時期住む」という視点を持ちつつ、その時々の暮らしを豊かにする工夫が随所に施された好例といえるでしょう。

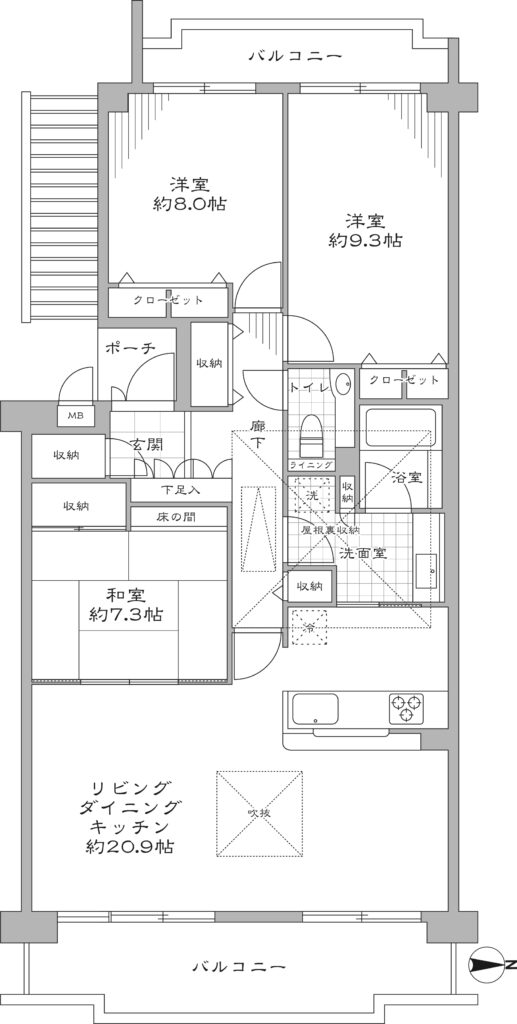

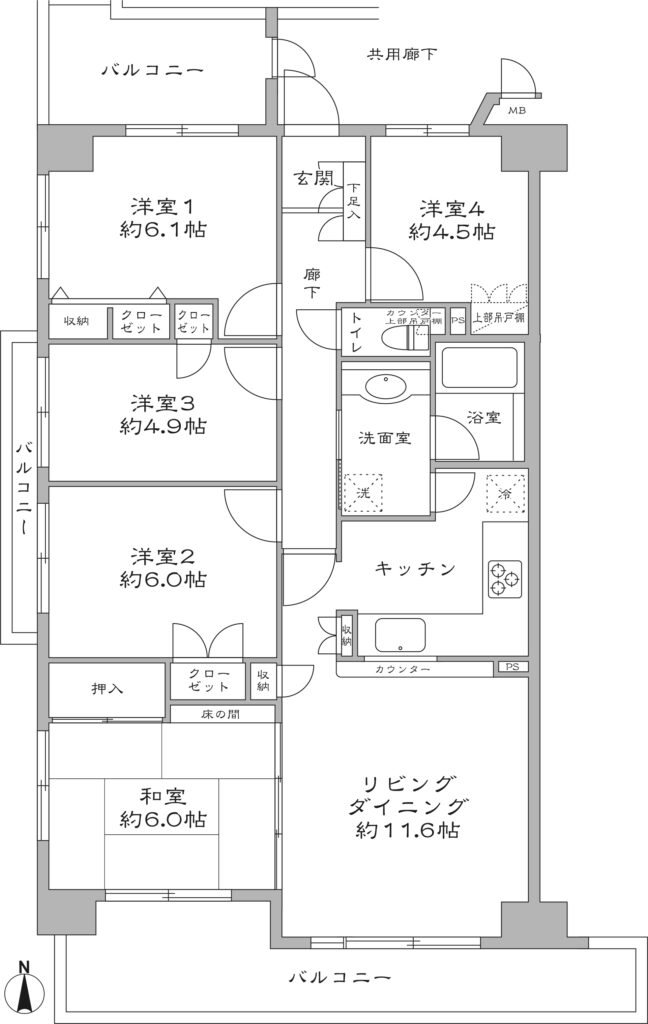

約28年間住み続けた我が家を、子どもの独立を機にフルリノベーションした事例です。90㎡超の広さを活かし、夫婦二人のセカンドライフに最適な住まいへと生まれ変わらせました。

リノベーションの特徴は、夫婦それぞれの生活リズムに配慮した間取り設計です。5LDKから3LDK+WICへと変更し、リビングドアを境にそれぞれの寝室を分けました。一方が就寝中でも、もう一人はテレビを見たりキッチンで料理をしたりと自由に活動できます。

広くなったリビングダイニングは、子どもや孫が遊びに来た時のだんらんの場として、また友人を招いてのホームパーティーにも最適な空間に。玄関近くに配置した和室は、宿泊客用の静かな空間としても活用できます。

住まいの使い勝手も大きく改善。明るく広々とした玄関スペース、効率的な動線のキッチン、散らばっていた収納を一か所にまとめたウォークインクローゼットなど、二人の暮らしの快適さと、家族や友人を迎える楽しみが共存する住まいが実現しました。

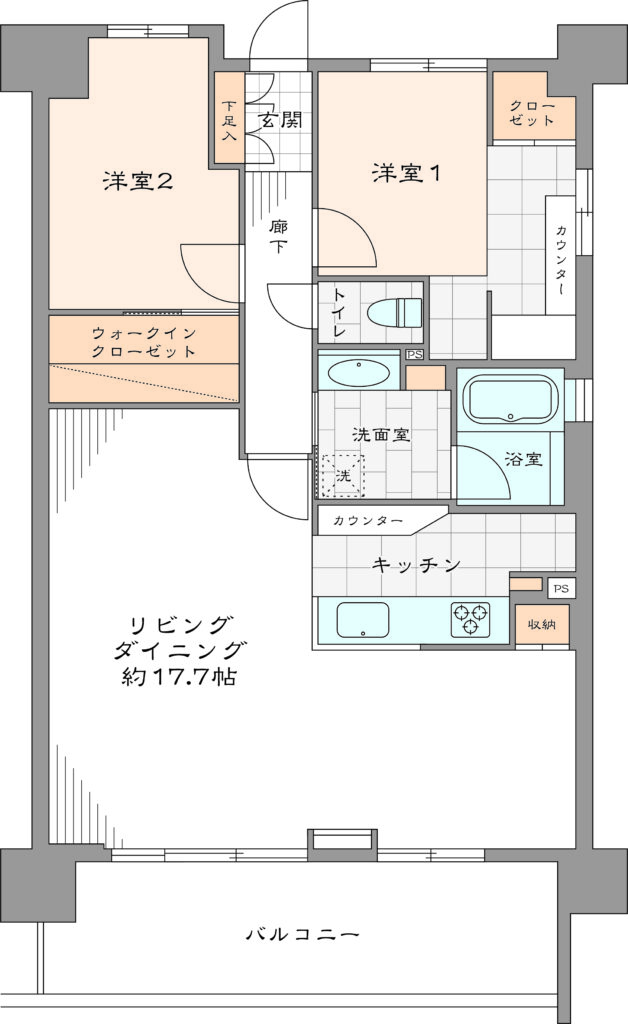

約200㎡の戸建て住宅から、将来の住まいやすさを考えて80㎡のマンションへの住み替えを決断された事例です。夫婦それぞれの趣味を存分に楽しめる空間づくりと、20年後を見据えた住環境の選択を実現しました。

共有空間のリビングに加え、人形作りが趣味の奥様の部屋と、写真・音楽が趣味のご主人の部屋を別々に確保。リビングには愛着のあるアンティーク調の家具が映えるよう、ブルーグレーのアクセントクロスを採用し、人形や絵画を飾るためのニッチやピクチャーレールを設置しました。

物件選びでは、将来の暮らしやすさを重視。坂道の多い立地は避け、共用部の段差の少なさをチェック。一方で、近隣の大きな公園や桜並木など、日々の散歩を楽しめる環境も重視しました。玄関や浴室、トイレには手すりを設置し、将来を見据えた設計に。

子育てを終えた夫婦が、それぞれの趣味を楽しみながら、将来に不安のない暮らしを実現。娘さん家族も遊びに来やすくなり、新たなライフステージを豊かに過ごせる住まいが完成しました。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>老後の一人暮らしの生活費を考える上で、住居費は大きなウエイトを占めます。中古物件のリノベーションは、新築購入と比べて初期費用を抑えられるだけでなく、無駄のない間取りと必要な機能を実現できるのがメリットです。

グローバルベイスでは、物件探しからリノベーションまで一貫してサポート。豊富な実例を基に、ご予算やライフプランに合わせた住まいづくりをご提案しています。

老後一人暮らしの生活費のうち、特に住居費は、賃貸か持ち家かで大きく変わってきます。年金収入と毎月の支出のバランス、将来必要となる住まいの機能など、さまざまな要素を考慮しなければなりません。ご自身の状況に合わせて、住まい方の選択肢を広げながら、快適な老後の暮らしを実現するプランを考えてみましょう。具体的な物件やリノベーションプランが気になる方は、まずはショールームで実例を見ながら、プロのアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。