リノベーションとは

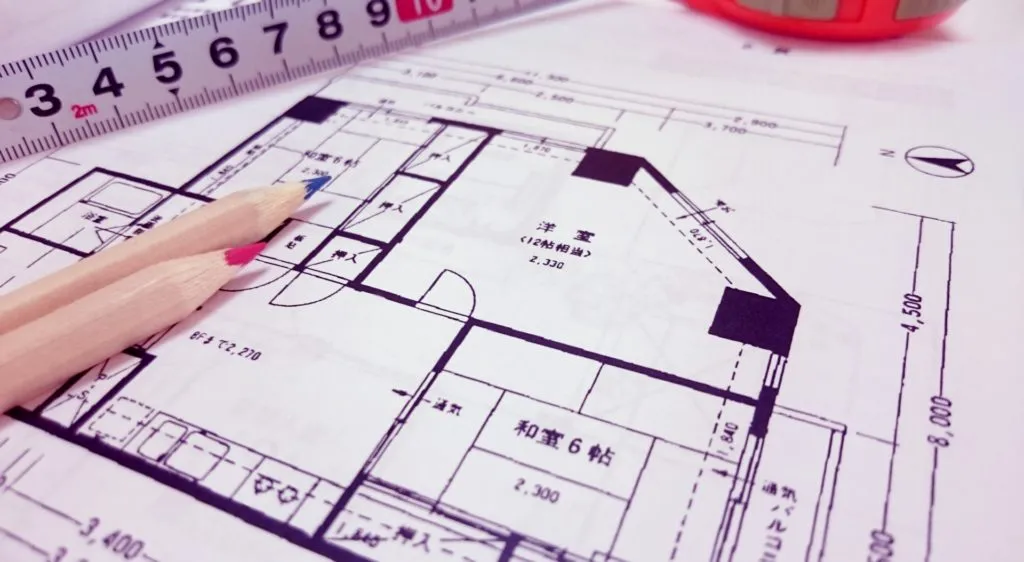

リノベーションとは、簡単にいうと「建物に“付加価値”を加えること」、つまり現状の部屋を大きく変えて、「住みたいと思える部屋に改装すること」と言えます。たとえば、以下のような内容はリノベーション工事と言えます。

・家族の対話の時間を増やすために、独立性キッチンからオープン型キッチンへ間取りを変更する

・空気環境を快適にするために、湿度を一定に保ち、においも吸収してくれるエコカラットという特殊なクロスを壁全面に取り入れる

・従来の一般的なデザインのマンションから北欧風のデザインに全面的に変更する

一口にリノベーションといっても、様々な種類がありますが、「居住者の好み・希望のスタイルに合わせた改装」であるという点はすべてのリノベーションの概念に共通して言えます。

単純に「住むため」というより「こんな家に住みたい」という理想を、実際の部屋の間取り、設備、機能などに落とし込んでいるのがリノベーション、ということですね。

間取りを大きく変える、内装を自分好みのデザインにアレンジする、古くなった内装や設備を一新して新築並みにに使いやすくする・・・

そういった、「これまで以上」「プラスアルファ」といった要素が、リノベーションでの改装にともなうイメージです。

リフォームとは

一方、リフォームは「劣化・故障する以前の、元の状態に(またはそれに近い状態に)戻す」工事と言えます。

そのため、リフォームは「原状回復工事」と呼ばれることもあります。具体的には以下のような内容のものが、

一般に「リフォーム工事」と言われます。

・子供が傷をつけてしまった建具や設備を補修する

・ペットの影響で傷ついたクロスとフローリングを新しいものに張り替える

・経年劣化している玄関タイルを新しく張り替える

リノベーションと同じくリフォームも様々な方法がありますが、「元の状態に戻す」という点は各リフォームで共通しています。

つまり、劣化した箇所を補修し、マイナスをゼロにするための工事がリフォームと言えます。

→リフォームって?メリット・デメリットや費用相場を解説

リノベーションとリフォームの違いとは?

リノベーションとリフォームの違いは、とてもざっくりした言い方をすると、「自分の住みたい部屋をつくる」か、「劣化・故障する前の元の状態に戻す」か、という違いです。もちろん、前者がリノベーションで、後者がリフォームです。

言い方を変えると、「マイナス(劣化・故障)をプラス(付加価値)にする」のがリノベーションで、「マイナス(劣化・故障)をゼロ(元の状態に戻す)にする」のがリフォームと言えます。

| |

リフォーム |

リノベーション |

| 定義 |

劣化・故障する前の状態に戻す |

住まいに付加価値を与える |

| 工事規模 |

小規模なことが多い |

大規模になりやすい |

| 住宅の性能 |

内装や設備の交換にとどまる |

住み心地を向上できる |

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーションのメリット、デメリット

・リノベーションのメリット

まずはリノベーションのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

●メリット①新築よりもコストを抑えられる

リノベーションの大きなメリットのひとつが、コストを抑えられることです。既存の建物を活用するため、新築住宅に比べて建築費を削減することができます。予算に合わせて工事の範囲を調整したプランニングをすることも可能です。近年、新築物件の価格は上昇傾向が続いており、特に首都圏ではバブル期並みの水準に高騰しています。そこで、値段が下がった中古住宅を購入しリノベーションすることで、住宅コストを抑えてマイホームを実現することができます。

●メリット②立地条件がいい

リノベーションのもうひとつの魅力は、立地条件が良い物件を選びやすいことです。利便性が良く人気の高いエリアにはすでに多数の住宅が建てられているため、土地の空きがほとんどないことも珍しくありません。そのため新築住宅は、郊外や新興住宅地に建てられることが多く、利便性が劣る場合があります。一方、中古住宅は都市部や利便性の高いエリアにも多く立地しているため、物件の選択肢が幅広いです。中古住宅を購入してリノベーションすることで、通勤・通学や買い物がしやすく利便性の高い立地に住むことができます。

●メリット③今どきの間取りや最新の設備にできる

リノベーションは、ただ単に住まいの内装を新しくするだけでなく、古い間取りを現代のライフスタイルに合わせて変更したり、最新の設備を導入したりすることが可能です。たとえば、独立キッチンや壁付けキッチンから対面キッチンの開放的なLDKに変えたり、ウォークインクローゼットやランドリールームなどを取り入れたりすることで、住まいの快適性が大幅に向上します。また、最新の省エネ設備やスマートホーム機能を導入すれば、日々の生活がより便利で効率的になるでしょう。

●メリット④ライフスタイルや家族構成に合った住まいにできる

リノベーションなら、ライフスタイルや家族構成に合わせたカスタマイズが可能です。たとえば「家族が増えたので子ども部屋を増やしたい」「子どもが巣立ったので子ども部屋をなくし、その分リビングを広げたい」「在宅勤務ができるホームオフィスがほしい」といったニーズに合わせて住まいをアップデートすることが可能です。

●メリット⑤好みのデザインの住まいに変えられる

リノベーションでは、マンションであれば内装(専有部分)に、戸建てであれば内装と外観に手を加えることが可能です。自分好みのデザインを自由に取り入れ、個性を反映した住まいを作り上げることができます。たとえば「ヴィンテージ感のある重厚な空間」「生活感のない無機質でモダンな空間」「ナチュラルでリラックス感のある空間」など、こだわりを盛り込んだ住まいが実現できます。

●メリット⑥資産価値が向上する

リノベーションを行うことで、住まいの資産価値が向上するケースも少なくありません。建物の断熱性を高めたり、設備を最新のものにアップグレードしたりすることで、物件の市場価値が上がることが期待できます。将来的に住まいを売却する際、リノベーションによって加えられた付加価値が、売却価格のアップにつながる可能性があります。

●メリット⑦環境問題に貢献できる

リノベーションは、環境にも優しい選択肢です。既存の建物を再利用することで、新たな建材の消費を抑え、建築廃材の発生を減らすことができます。さらに、エネルギー効率の高い設備を導入することで、住まいの省エネ性能を向上させて地球環境への負荷を軽減することも可能です。リノベーションは、持続可能な社会の実現に貢献できるという点でも注目されています。

・リノベーションのデメリット

リノベーションのメリットだけでなく、デメリットも理解しておくことが大切です。

●デメリット①居住できるまでの期間が長くなる

リノベーション済み住宅や新築分譲住宅なら、引き渡し後すぐに入居することができますが、中古住宅を購入してリノベーションする場合は、工事が完了するまで住み始めることができません。特に、古い建物を現代の基準に合わせて改修する場合や、間取りを一新するスケルトンリノベーションの場合は工期が長くなります。近年は災害の発生や世界情勢の変化もあるため、何らかの理由で工事が長引く場合も想定し、住まいが完成するまでのスケジュールに余裕を持たせておくとより安心です。

●デメリット②工事費用が高くなり、リフォームローンでまかなえないことがある

リノベーションは、リフォームに比べて工事の範囲や規模が大きくなりやすいため、工事費用が高額になりやすい傾向があります。特に、断熱性の向上や耐震補強工事、水まわり設備の大幅な移動などの大規模な変更をともなうプランでは、当初の予算を大幅に超えてしまうケースも。そのため、住宅ローンに比べて借入上限額が低いリフォームローンでは対応できず、追加の資金調達が必要になる場合があります。

●デメリット③ローンの金利が高くなることがある

リノベーションの資金として、リフォームローンを利用するケースもあるでしょう。リフォームローンはマイホームを担保に入れる有担保型と、担保のいらない無担保があり、無担保型の方が金利が高めに設定されています。また、両タイプともに住宅ローンに比べると金利が高く、返済期間も短いことが特徴です。なお、リノベーションを前提に中古住宅を購入する場合には、工事費用を住宅ローンに組み入れることも可能です。住宅ローンの融資を受けた後から工事費用分を追加することはできないため、プランニングは計画的に進めましょう。

●デメリット④建物の耐久性が低いことがある

リノベーション対象の物件が古い場合、建物の劣化が進んでいたり、現在の耐震基準に適合していなかったりする場合があります。戸建ての場合は耐震補強工事を施すことが可能ですが、マンションの場合、建物の補強工事を個別に行うことはできません。ただし築年数が経過していても、適切な定期メンテナンスや大規模改修により充分な耐久性を備えている場合もあるため、単純に築年数のみで判断することは難しいといえます。そのため、物件の購入前にホームインスペクション(第三者の専門家による住宅診断)を受けることがおすすめです。

●デメリット⑤個性的なリノベーションをすると売りにくい

リノベーションの大きな魅力のひとつが、住まいを自分好みの個性的なデザインや間取りを実現できること。しかしながら、物件を売却する際には、その個性がマイナスに作用する場合もあるため注意が必要です。特定の趣向やスタイルが強い住まいは、一般的なデザイン・間取りの物件に比べて、買い手が見つかりにくくなる傾向があります。もちろん自分で住み続けるのであれば問題ありませんが、将来的な売却を視野に入れている場合は、バランスの取れたデザインを心がけた方がよいかもしれません。

●デメリット⑥リノベーションの自由度は物件による

リノベーションの自由度は、物件の構造や規約に左右されます。特にマンションの場合、共用部分に手を加えることができないほか、管理規約でリノベーションの内容に一定の制約が定められています。なかには間取りの変更や使用する建材を厳しく制限しているケースもあり、思い描いていたリノベーションプランが実現できない場合もあります。また、戸建ての場合は外観に手を加えることも可能ですが、地域によっては景観条例により外観の変更に制限を設けていることもあるため、観光地や高級住宅街の物件は注意が必要です。物件選びの段階で、希望のリノベーションが実現可能かどうかを不動産会社やリフォーム会社に相談するとよいでしょう。

| 項目 |

詳細 |

| メリット |

①新築よりもコストを抑えられる

②立地条件がいい

③今どきの間取りや最新の設備にできる

④ライフスタイルや家族構成に合った住まいにできる

⑤好みのデザインの住まいに変えられる

⑥資産価値が向上する

⑦環境問題に貢献している |

| デメリット |

①居住できるまでの期間が長くなる

②工事費用が高くなり、リフォームローンでまかなえないことがある

③ローンの金利が高くなることがある

④建物の耐久性が低いことがある

⑤個性的なリノベーションをすると売りにくい

⑥リノベーションの自由度は物件による |

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーションとリフォームどっちがいい?どんな人に向いている?

リノベーションが向いている人

・間取りを変えたい

部屋の位置を入れ替えて変えて効率の良い生活動線にしたい、子ども部屋を確保するために居室を増やしたい、子どもが独立したので部屋数を減らしたい、といった希望がある人には、間取り変更をともなうリノベーションが適しています。

・住まいの性能をアップしたい

室内をすべて解体してから行うスケルトンリノベーションであれば、壁や床に断熱材追加して省エネルギー性能をしたり、建物の構造に耐震補強工事をしたりすることができます。

・新築同様にしたい

老朽化した内装や設備を入れ替えて、新築同様の空間にしたい人にはリノベーションがおすすめです。スケルトンリノベーションなら、自分好みのこだわりのインテリアや個性的な間取りも実現できます。

→リノベーションに向いている人とは?ご希望状況や施工事例からわかりやすく解説します

リフォームが向いている人

・工事費用を抑えたい

必要な箇所だけをリフォームすることで、予算の範囲内で住まいをリフレッシュすることができます。中古住宅ではキッチンや浴室といった水まわりに使用感が出やすいため、これらの設備を優先的に入れ替える人が多いようです。

・できるだけ早く入居したい

転職や子どもの入学時期などの事情からできるだけ早めに入居したい人には、部分リフォームが向いています。リフォームの範囲が狭く簡易な工事になるほど、工期も短くなります。

・今の住まいのイメージを変えたくない

室内を一新するリノベーションは住まいの印象を大きく変えてしまいます。今の間取りを気に入っている人、イメージを変えたくない、という人にはリフォームが向いているでしょう。

リノベーションとリフォームにかかる費用の比較

リノベーションにかかる費用

| 住宅種類 |

費用相場 |

| マンション |

10~17万円/㎡ |

| 一戸建て |

20~25万円/㎡ |

リフォームにかかる費用

リフォームの費用は工事の種類や施工面積によって異なるため、単純な比較は難しくなります。特にキッチンは設備グレードによって価格に大きな差が出やすいです。また、部分リフォームを繰り返すよりも、複数箇所をまとめて一度に施工する方が、工事費用の総額は安くなります。

→リフォームにかかる費用はいくら?

| リフォーム箇所 |

費用相場 |

| キッチン |

50〜120万円(キッチンのみ入れ替え)

100〜150万円(周囲の内装も含む) |

| トイレ |

10〜25万円(便器の交換)

25〜50万円(内装まで一新) |

| 浴室 |

50〜140万円(システムバス→システムバス)

65〜150万円(在来工法→システムバス) |

| 洗面室 |

〜20万円(洗面台の交換)

20〜50万円(内装まで一新) |

| クロス張り替え |

2.6〜4.8万円(6畳・スタンダードクロス)

4.0〜6.8万円(6畳・ハイグレードクロス) |

| フローリング張り替え |

10〜15万円(6畳・スタンダード)

14〜17万円(6畳・遮音フローリング) |

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

費用・予算別のリノベーション内容

さて、リノベーションとリフォームにはそれぞれどのぐらいの費用面での違いはあるのでしょうか。

結論から言うと、リノベーションだからこのぐらい、リフォームだからこのぐらい、という費用面の差はありません。

基本的にはそれぞれ工事規模により異なります。前述したとおり、リノベーションもリフォームも工事規模によって定義しているわけではありませんので、どっちがどっち、というわけではないのですね。

また、工事規模だけでなく、物件を購入するかどうかによっても総額の費用は異なります。(

こちらの記事では、物件購入とリノベーションを同時に実施した場合の費用を、さらには

ローンに関することはこちらの記事で詳しく紹介していますので、ご参照ください。)ここでは、それぞれざっくりどれぐらいの費用をかければ、どれぐらいのリノベーション工事ができるかを見てみましょう。

| 費用 |

規模感 |

リノベーション内容 |

| 100~300万円 |

特定箇所 |

トイレ・キッチンなど

温度調節用便座 / 洗浄機付きトイレなど |

| 300~800万円 |

中規模工事 |

間取りの変更(3LDK→1LDK) / 子供部屋の増設など |

| 800~1000万円 |

大規模工事 |

各所設備のアップデート

アイランドキッチンへの変更 / 食洗器の備え付け対応など |

| 1000万円以上 |

物件全体工事 |

各所設備のアップデート

アイランドキッチンへの変更 / 食洗器の備え付け対応など

+

間取りの変更(3LDK→1LDK) / 子供部屋の増設など |

費用100~300万円のリノベーション

部分的・局所的に工事をする場合は、これぐらいの費用でできます。

例えば、キッチンや洗面台の収納が水で傷んでいるので一新したい、トイレが昔ながらのものなので温度調節便座・洗浄機付きにしたい、といったときに実施するリノベーションです。また、収納スペースが少ないので、リビングの壁一面に改装し新たな収納スペースをつくる、といったこともこのぐらいの費用で実現できます。

●局所的なリノベーション事例

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=185

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=185

こちらは、洗面台のリノベーション事例です。古い洗面台を撤去して、モルタルで天板を造作した洗面台を設置しました。カラーは白・グレー・ブラックのモノトーンでまとめてクールな空間に。タイル調のクロス、スクエアのミラーと洗面ボウルなど、デザイン要素を直線で統一することでシャープな印象にまとめています。向かって左の壁に設けた扉を開けると隣の脱衣所にある収納棚につながり、歯ブラシや基礎化粧品を両側から取り出すことができます。

【事例あり】部分リフォームの費用相場とは?費用300~800万円のリノベーション

こちらも部分的なリノベーションにはなりますが、もう少し大規模な工事が可能です。

この費用帯では、主に間取りの一部を変えるような内容になることが多いです。例えば、物件3LDKと部屋数はそこそこあるものの、ひとつひとつが手狭のため、壁をぶち抜いて1LDKにしたい、といった場合。あるいは、以前は広いリビングだったが、子供が大きくなったため個室を用意する必要があり、リビングを壁で仕切って部屋を増設する、といった場合。壁と床、裏側にある配線等をいじる必要がありますので、そうしたリノベーション工事にはこのぐらいの費用が必要になります。費用の幅が大きいのは、結局実現したいこととそこのどのぐらいの手間・工数がかかるかにより、費用が大きく異なる、ということです。

●間取りを変更したリノベーション事例

Before→After

Before→After

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=188

間取り変更をともなうリノベーション事例です。隣接する和室を取り込みLDKを拡大し、壁付けキッチンを移動して対面キッチンに変更。既存の2LDKから、広々とした1LDKの住まいへ生まれ変わりました。こちらのお施主様は将来的に住み替えることを想定しているため、好き嫌いが分かれない内装にしています。

300万円のフルリフォームはどこまでできる?費用800~1,000万円のリノベーション

この費用帯では、全面変更とはいかずとも、かなり大きな改装をすることが可能です。

例えば、マンションの面積の大部分を占めるリビングが、昔ながらのデザインや設備で、住み心地や使い勝手があまりよくない、といった時も、このぐらいの費用をかければ多くの部分に手を入れるリノベーション工事が可能です。間取りの変更はもちろん、昔ながらのキッチンを好みのカラー・好みの機能を配したシステムキッチンに変更するとともに、食器洗い機やオーブンを設置する。あるいは

クローズ型のキッチンを人気の

オープン型のアイランドキッチンに変更する。床材に白い味のある木材を活用し、

西海岸風の部屋にする…などなど。このレベルの投資ができれば、単純な改装の域を超えて、かなり自分好みのデザイン・機能にすることができるでしょう。

●奥様の理想のキッチンを実現したリノベーション事例

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=148

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=148

既存の壁付けキッチンを対面のペニンシュラキッチンに変更した事例です。以前のお住まいは黙々と家事をしていましたが、対面キッチンにすることで家族のコミュニケーションが取りやすくなり、料理が楽しくなったそうです。本格的なコーヒーマシンやガスオーブンを導入して、居心地の良いカフェのようなキッチンが完成しました。

予算1000万円でどこまでリノベーションできる?費用1000万円以上のリノベーション

この費用帯であれば、平均的な中古マンションであれば物件全体に及ぶレベルで、

デザイン性・機能性の高いリノベーション工事が可能です。

一戸建てであればまた異なりますが、中古マンションであれば古い床材や部屋の内壁を取り除き、住んでいれば目に入ってこない配管・配線の交換といったところから、リノベーション工事が始めることができます。中古マンションであれば物件の骨格・構造部分を変更することはできませんが、裏側の配線・配管、床材や壁材を変更することで、取り返しのつかない水漏れなどのトラブルのリスクを低くすることができます。当然ながら、間取りを変更して、(配管の位置にもよりますが)水回りの変更、リビングを狭くしたり広くしたり、あるいは収納を増やしたり減らしたりするなど、部屋の内部構造を大きく変えることもできます。また、デザインや機能にもこだわって、自分好みのテイストを導入したり、設備機器を新しいものに一新し、新築並の住み心地も実現できるでしょう。一般的にイメージされるリノベーション工事というのは、この規模のものが多いですね。

●配管配線からすべてをリノベーションした事例

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=155

https://www.globalbase.jp/case/detail.php?jid=155

こちらはスケルトンリノベーションの事例です。構造上残さなければいけない一部の壁以外はすべて解体して空間を一新しました。キッチンは独立型でしたが、大きく移動して対面キッチンへ変更。そのほか浴室やトイレなどの水まわりもすべて移動しています。ご主人のこだわりは、駆体現しのコンクリート天井。その雰囲気に合うようキッチンカウンターや洗面台などをモルタルで造作し、ラフな質感のインダストリアルインテリアに仕上げています。

2,000万円でできるリノベーションの範囲は?

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リフォーム・リノベーション費用の支払い方法や安くする方法

リノベーションを前提に中古住宅を購入する場合、工事費用を住宅ローンに組み込むことができます。リフォームローンと住宅ローンを別々に利用するよりも、低金利で借りられることがメリットです。そこで、住宅ローンの種類や選び方のポイントを確認しておきましょう。

・住宅ローンの借入先を正しく選定する

住宅ローンは借り方にさまざまな種類があり、選び方次第で総支払額が大きく変わることもあります。金融機関によって金利や審査基準が異なるため、しっかりと比較して自分に合った住宅ローンを選ぶことが大切です。

●借入先を公的機関にするか、民間融資にするか

公的融資:財形住宅融資、自治体融資

民間融資:メガバンク・地方銀行・ネット銀行・信用金庫・フラット35・JA・JAバンクなど

住宅ローンの種類は、公的機関が提供する「公的融資」と、銀行や信用金庫などの「民間融資」に分けることができます。公的融資は民間融資に比べて金利が低く、有利な条件で借り入れができる一方で、対象者が限定されており利用条件が厳しい場合が多いです。財形住宅融資は、企業の財形貯蓄制度を利用している方が対象で、借入額も制限されています。自治体融資は都道府県や市区町村が提供するもので、利用用条件は自治体ごとに異なります。

いっぽう民間融資は、メガバンクや地方銀行・ネット銀行・JA(農協)など、さまざまな民間金融機関で提供されています。民間融資のメリットは、選択肢が多いため自分のニーズや状況に合ったローンを選べることです。例えば、ネット銀行は手続きがネット上で完結し、金利も低めに設定されています。また、民間金融機関と住宅金融支援機構(公的団体)が共同で提供する「フラット35」というローンもあります。

●住宅ローンの選び方

住宅ローンの融資を受ける際には、金融機関の種類とローンの組み方を選ぶことになります。まず、金融機関について大まかに確認していきましょう。全国展開しているメガバンク(三菱UFJ銀行・みずほ銀行など)は資金力の大きさによる安心感が魅力です。また、地方銀行やネット銀行は、独自のサービスや低金利の商品を提供しています。さらに、各金融機関が住宅金融支援機構と共同で提供する「フラット35」は全期間固定金利が特徴で、将来的な金利変動リスクを避けたい方におすすめです。

| |

メリット |

デメリット |

| メガバンク |

資金力が大きく安心感がある

審査のスピードが早い |

審査が厳しい傾向 |

| 地方銀行 |

審査がメガバンクより緩め

地域密着型で柔軟な対応 |

金利・手数料がやや高め |

| ネット銀行 |

金利が低い |

審査が厳しい傾向

対面相談ができない |

| JA・JAバンク |

審査ハードルが低め

年収が低くても借りやすい |

組合員になる必要がある |

| フラット35 |

審査ハードルが低め |

変動金利より金利が高い |

ローンの組み方としては、「単独ローン」「ペアローン」「収入合算ローン」があります。単独ローンは、契約者1人の名義で借りるシンプルな形式です。ペアローンは、夫婦それぞれが契約者となり2本の住宅ローンを組みます。収入合算ローンは、夫婦の収入を合算して借入額を増やす方法です。「連帯保証型」と「連帯債務型」があり、配偶者の返済責任の重さに差があります。共働き夫婦の場合、ペアローンや収入合算ローンを利用することで、より大きな借入が可能になり希望の物件に手が届きやすくなるでしょう。

| |

単独 |

ペアローン |

収入合算 |

| 連帯債務型 | 連帯保証型 |

| ローン契約 |

1本 |

2本 |

2本 |

1本 |

| 住宅ローン減税 |

夫のみ |

夫婦とも利用可 |

夫婦とも利用可 |

夫のみ |

| 団信 |

夫のみ |

夫婦とも対象 |

夫婦とも対象 |

夫のみ |

| 名義 |

夫名義 |

夫婦の共有名義 |

夫婦の共有名義 |

夫名義 |

※上記表の単独ローンは夫名義、収入合算ローンは夫婦の収入を合算のうえ夫名義で借入を行うケースを想定しています。

●金利がこれからどうなるかを踏まえて検討

住宅ローンの金利には、「固定金利」と「変動金利」があり、さらに固定金利には「全期間型」と「期間選択型」があります。全期間型は借入期間全体の金利が固定されるローンです。期間選択型は3年・5年・10年のように設定した期間が固定金利となり、期間満了後は固定金利か変動金利かを選択できます。変動金利は、金融情勢の動向に応じて金利が見直されるローンです。金利が低い時期には有利ですが、将来的に金利が上昇すると返済額が増えるリスクがあります。

現在は多くの人が変動金利を選んでいますが、将来的に金利が上昇する可能性もあります。今後金融情勢がどのように変化していくかを正確に予想することはできません。そこで、金利変動のリスク分散をはかるために「固定金利70%+変動金利30%」のように金利タイプを組み合わせた「ミックスローン」を提供している金融機関もあります。

| |

メリット |

デメリット |

| 固定金利(全期間型) |

借入時に返済総額が確定する |

変動金利に比べて金利が高い |

| 固定金利(期間選択型) |

固定金利に比べて金利が低い |

借入時に返済総額が確定しない |

| 変動金利 |

固定金利に比べて金利が低い |

将来的に金利が上がる可能性がある |

また、住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。元利均等返済は、毎月の返済額(元金+利息)が一定の返済方法です。元金均等返済は、毎月の返済額のうち元金が一定の返済方法で、返済が進むにつれて支払額が減少していきます。

| |

メリット |

デメリット |

| 元利均等返済 |

返済額が一定

返済計画が立てやすい |

残高の減りが遅い

総返済額が多い |

| 元金均等返済 |

元金の減少が早い

総返済額が少ない |

当初の返済額が多い |

・リフォーム・リノベーションに使える補助金・助成金・補助金の活用

リフォームやリノベーションを行う際に、工事の内容が一定の要件を満たす場合は補助金や助成金を活用して費用負担を軽減することができます。(※下記は2024年8月末時点の情報です。)

●リフォーム・リノベーションに使える補助金・助成金の例

◇子育てエコホーム支援事業

エネルギー価格や物価の高騰を背景に、子育て世帯や若者夫婦世帯がエコな住宅を取得する際に利用できる補助金です(最大60万円)。この制度は、省エネルギー性能の高い住宅の新築や、中古住宅の省エネリフォームが対象となります。子育て世帯や若者夫婦世帯に対しては、補助上限額が高く設定されており、より大きな支援が受けられる点が特徴です。

◇先進的窓リノベ2024事業

窓の断熱リフォームを行う際に利用できる補助金制度です(最大200万円)。窓リフォームに加え、ドアの交換も同一契約内であれば対象に含まれます。一定の性能基準を満たす「対象製品」が補助金の対象です。

◇給湯省エネ2024事業

高性能な給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファーム)を導入する際に利用できる補助金制度です(例:エネファームは18万円)。事務局が確認した「補助対象機器」に該当する給湯器のみが対象となります。

◇高齢者等住宅改修費用助成制度

お年寄りや介護が必要な方が住宅をリフォームする際、介護保険を利用して補助を受けることができる制度です(最大18万円)。要介護・要支援認定を受けている方が対象で、ケアマネージャーを通じて申請手続きを進めます。複数回に分けて利用できることや、転居や介護度の変化によって再度利用できる点が特徴です。

以上は国による補助金制度です。このほか、自治体(都道府県や市区町村)が独自の補助金制度を実施している場合もあります。

●補助金・助成金活用時の注意点

補助金や助成金を利用する際には、いくつかの注意点があります。確認しておきましょう。

◇原則的に着工前の申請が必要

補助金の申請タイミングは制度により異なりますが、その多くが事前申請型です。事前申請型の場合、工事を始める前に申請・承認を行う必要があり、先に工事を始めてしまうと補助金を受けられなくなる可能性があります。

◇早期終了する場合がある

各補助金制度には予算が設定されているため、予算がなくなり次第当初の実施期間よりも早期に終了することがあります。確実に補助金の交付を受けたい場合は、早めに動き出すことが大切です。予算の消化状況は随時公表されるため、公式サイトで確認しましょう。

◇併用できない場合がある

自治体の補助金制度は、国の補助金制度と併用することが可能です(原資が国庫の場合は併用不可)。ただしリフォームの目的が重複する場合は、併用不可となるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

●リフォーム・リノベーションに使える減税制度

◇所得税控除(リフォーム促進税制)

一定の要件を満たすリフォームを中古住宅に行った場合、所得税から控除される制度です。実際にかかった工事費用ではなく、国土交通省が定める工事費用相当額に基づいて算出されます。2024年度(令和6年度)の税制改正により、子育て世帯と若者夫婦世帯には子育てリフォームの控除が新設されました。

| 控除期間 |

1年(工事完了年) |

| 控除額 |

工事費用相当額の10% |

| 最大控除額 |

・長期優良住宅化リフォーム:60万円

・子育て対応リフォーム:25万円

など |

◇所得税控除(住宅ローン減税)

年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されます。

| 控除期間 |

最大10年間(リフォームの場合) |

| 控除額 |

年末の住宅ローン残高の0.7% |

| 最大控除額 |

最大210万円 |

◇固定資産税の減額

一定の要件を満たすリフォームを行った場合、翌年度の固定資産税が減額される制度です。住宅ローンを利用していない場合も対象になります。

| 控除期間 |

1年間(工事完了年の翌年度) |

| 控除額 |

耐震リフォーム:固定資産税の1/2を軽減

バリアフリーリフォーム:1/3を軽減

省エネリフォーム:1/3を軽減

長期優良住宅化リフォーム:2/3を軽減 |

◇贈与税の非課税措置

親や祖父母から住宅リフォーム資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。増改築、バリアフリー、耐震、省エネなどを目的としたリフォームが対象です。

| 対象期間 |

贈与を受けた年 |

| 非課税額の上限 |

一般住宅:500万円

質の高い住宅:1,000万円

(断熱等性能等級4以上、耐震等級2以上など) |

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーションの流れ

/スケジュール

ここでは、リノベーションを検討するの具体的な⼿順について解説いたします。

リノベーションの主な流れは以下の3ステージに分類できます。

| STAGE1 |

ライフプラン&資⾦計画 |

| STAGE2 |

具体的な使⽤の決定 |

| STAGE3 |

⼯事着⼯&完成 |

リノベーションの種類によって流れは異なる場合がございますが、上記の3ステージを更に区分することができます。

ワンストップリノベーションを利⽤する場合、物件探しから完成までの流れは以下のような流れになります

- 1.ご相談(ヒアリング)・

ライフプラン&資⾦計画

- 2.物件探し・ローン審査

- 3.設計デザイナーによる間取りの

ご提案・プラン決定

- 4.仕様・設備の決定

- 5.解体後の確認

- 6.中間確認

- 7.最終確認

- 8.完成

1~2は個人差があるため一概には言えませんが、早い方で1~2か月程度かけます。仮に1~2を2ヶ月と想定した場合、1~8までのおおよその期間は6~7ヵ月となります。

各⼯程の詳細を知りたい⽅は、グローバルベイスの「マイリノ」ページを御覧ください。

→リノベーションの期間の目安は?工事の流れも解説!

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーションの

施工事例

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーション向き物件の選び方

希望通りのリノベーションを実現するためには、物件選びが大切です

・希望の間取り変更ができる構造か

リノベーションで既存の壁を撤去したり、水まわりの設備を移動させたりする自由度は建物の構造により異なります。例えば、耐力壁や筋交いなど、建物の強度を維持するうえで取り除けない部分が存在するためです。また、マンションによっては管理規約でリノベーション内容に制限を設けているケースもあります。希望する間取り変更が実現可能かを確認するためには、物件選びの段階からリノベーション会社に相談し、専門的なアドバイスを受けることがおすすめです。

・建物の傷みや耐震性能を確認する

建物の劣化状況や耐震性能は必ず確認するべきポイントです。特に1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は現在の水準よりも耐震基準が低く、旧耐震基準と呼ばれます。旧耐震基準の建物は担保価値が低く評価されるため、そのままでは住宅ローンの審査に通らない可能性もあります。また、築年数がそれほど古くなく一見問題がないように見えてもリフォームを進めるうちに内部に劣化が見つかり、想定外の修繕費用が発生するケースもあります。そのため、購入前に専門家による診断(ホームインスペクション)を受けておくと安心です。

・周辺環境や治安を確認する

リノベーションで住まいの内装や設備を一新することはできますが、建物の周辺環境や治安は変えることができません。物件の購入前に、必ず現地を訪れましょう。できれば平日・週末、昼間・夜間など、曜日や時間帯を変えて街の雰囲気を確認すると安心です。治安や地域コミュニティの状況は、長く住む上での安心感に直結します。近年は災害への備えや高齢化が進む中で、良好な地域コミュニティの重要性が増しているため、周辺住民との関係性も確認しておくのがおすすめです。

・管理状況を確認する

マンションでは、管理状況の良し悪しが物件の価値に大きく影響します。例えば「エントランスや廊下の清掃が行き届いていない」「エレベーターや照明などの設備が故障したまま放置されている」といった状況の場合、管理組合が適切に機能していない可能性が高いです。また、修繕積立金の運用が適切でない場合、将来的な大規模修繕が困難になるリスクもあります。購入前に管理組合の活動内容や、修繕計画がどのように進められているかをしっかり確認し、管理状況行を見極めることが大切です。

リノベーション向き中古物件の選び方・探し方 ポイントや注意点を解説

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

まとめ

リフォームの目的は、古くなった設備の交換や内装の張り替えなどを行い「元に戻す」こと。一方、リノベーションは、住まいの価値を向上させるために、間取り変更や設備の最新化など、より大規模な改修を行うことを指します。リノベーションは、家族構成やそこに暮らす人の価値観・ライフスタイルに合わせた住空間を創り出すことができるため、長期的な視点で住まいの価値を高めたい方に向いています。リフォームは比較的短期間で済み費用も抑えやすいのに対し、リノベーションは工事期間が長くコストも高くなりやすいです。しかしその分、住まいに対する満足度の向上が期待できます。

リノベーションの工事費は高額になりやすいため、住宅ローンの種類や返済方法についてもしっかりと検討し、無理のない返済計画を立てることが大切です。また、補助金・助成金や減税制度を賢く利用することで、コストを大幅に抑えることができます。これらのポイントをきちんと押さえ、事前に準備することで理想の住まいを実現することができるはずです。

リノベーションについてもっと詳しく知りたい、という方には「

リノベーション基礎講座」というセミナーもご用意しております。費用は無料ですので、お気軽にご参加ください。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」

詳しくはこちら>>

リノベーション基礎知識

リノベーションの費用・お金に関する知識

リノベーションの事例集